19. Juni 2025

Museumsausflug des Fördervereins nach Hamburg in die Kunsthalle

Am 19.06.2025 unternahm der Förderverein mit 30 Personen einen Ausflug zur Hamburger Kunsthalle, um die Sonderausstellung „Rendezvous der Träume. Surrealismus und deutsche Romantik“ zu besuchen. Die Anreise erfolgte bequem mit der Bahn, die uns direkt zum Hamburger Hauptbahnhof brachte. Von dort aus ist die Kunsthalle fußläufig in wenigen Minuten erreichbar.

Nach dem Eintreffen stärkten wir uns zunächst im Café Liebermann in der Kunsthalle. Das Café bot eine angenehme Atmosphäre, es waren für uns mehrere Tische vorbereitet und wir konnten gemütlich bei Essen und Getränken verweilen – ideal, um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Anschließend starteten wir mit zwei geführten Touren durch die Ausstellung. Die Führungen wurden von zwei Kunsthistorikerinnen geleitet und gaben einen spannenden Einblick in die Verbindung zwischen Surrealismus und Romantik. Besonders beeindruckend war die Gegenüberstellung von über 180 Ikonen des Surrealismus (u.a. Max Ernst, Meret Oppenheim, René Magritte, Salvador Dalí) mit rund 60 romantischen Meisterwerken (z.B. Caspar David Friedrich, Philipp Otto Runge). Die Ausstellung zeigt insgesamt etwa 250 Werke – Gemälde, Zeichnungen, Fotografien, Skulpturen und Objekte – aus internationalen Sammlungen. Es wurde erläutert, wie der Surrealismus von der deutschen Romantik inspiriert wurde. Beide Kunstrichtungen beschäftigen sich intensiv mit Träumen, dem Unbewussten, dem Fantastischen, dem Irrationalen und dem Übernatürlichen. Die Ausstellung zeigt, wie diese Motive in Werken beider Epochen auftauchen – etwa in mystischen Landschaften Caspar David Friedrichs und den traumhaften Szenen von Max Ernst oder Salvator Dali.

Der Ausflug war eine gelungene Kombination aus Kunst, Kultur und gemeinsamer Zeit. Die Bahnan- und Abreise war glücklicherweise unkompliziert, die Führung informativ und die Verpflegung im Café Liebermann rundete den Tag ab. Die Ausstellung, die vom 13. Juni bis 12.Oktober 2025 läuft, ist besonders empfehlenswert für alle, die sich für die Verbindung von Surrealismus und Romantik interessieren und bedeutende Werke beider Epochen im Original sehen möchten.

12. Juni 2025

Mitgliederversammlung

Am Donnerstag, den 12. Juni 2025, fand im Museumsmagazin in der Feldschmiede 52 die Mitgliederversammlung des Fördervereins statt.

Kunsttreff

mit Kunstwerk des Monats „Der Weg des Genius“

Museumsdirektor Dr. Axel Feuß stellte in einem umfassenden und spannenden Vortrag Wenzel Habliks Gemälde „Der Weg des Genius“ vor.

Was sehen wir?

Wenn wir vom unteren Bildrand beginnen, dann sehen wir eine Berglandschaft aus farbig-bunten, nicht natürlichen, fast kubistisch gemalten Felsklippen und Schluchten. An ihren Rändern lagern Menschen: Eine Mutter hält ihr Kind, zwei schlafen, einer sitzt sinnend am Abgrund und blickt hinab und eine muskulöse, dunkelbraune Figur ganz am unteren Bildrand versucht, sich an einer der Klippen hochzuhangeln.

Ein längerer Blick fällt aber an den rechten Bildrand, wo eine rosafarbene Figur an einer Felsklippe gerade abzurutschen droht. Eine „Etage höher“ springen solche roten Figuren schon aktiv durch die Berglandschaft, bis schließlich eine von ihnen offenbar in freudiger Erregung und mit hochgereckten Armen zu riesigen Architekturen im oberen Drittel des Bildes emporschaut.

Kristalline Architekturen

Diese Architekturen ähneln frühen Entwürfen von Wenzel Hablik für kristalline Architekturen, die er ab 1903 während seines Studiums an der Wiener Kunstgewerbeschule und dann in großer Zahl zwischen 1905 und 1907 entwarf:

Gläserne Kuppeln, wie sie im Hintergrund der Bauwerke auf unserem Gemälde zu sehen sind, entwarf Hablik erstmals 1909 für ein Blatt seiner Radierungsmappe „Schaffende Kräfte“.

1906 schrieb Hablik in sein Tagebuch: „Nicht, dass ich mich nach den vergangenen Zeiten – der großen Burgen und unbezwinglichen Festen – sehnen würde, aber dem Menschen etwas vor sein Gewissen hinstellen, das ihm die Idee eines gemeinsamen Strebens zugunsten eines Weltwerkes veranschaulicht, – ihm diese Möglichkeit aufdrängt, das wäre meine Absicht.“

Die gesamte Menschheit, so Habliks Konzept, sollte friedlich und vereint an dem „Weltwerk“ einer neuen Architektur nach dem Vorbild der Kristalle arbeiten. So sollten Kriege verhindert, Standesgrenzen unter den Menschen abgebaut und Rassenunterschiede abgewendet werden. Es sollte ein einheitliches, gemeinschaftlich schaffendes, friedliebendes Weltbürgertum entstehen.

Gesellschaftliche Utopien

Hablik orientierte sich an utopischen Ideen der Zeit, etwa an Romanen von Jules Verne, H.G. Wells oder Kurd Lasswitz, die das Leben auf fremden Sternen, in der Tiefsee, im Inneren der Erde oder auf fremden Kontinenten schilderten.

Der in Berlin lebende Dichter Paul Scheerbart entwickelte im Jahr 1900 die Idee, die gesamte Oberfläche des ganzen Erdballs in ein großes kompaktes architektonisches Kunstwerk umzuwandeln.

An diese Idee klammerte sich Hablik in den folgenden Jahrzehnten, um so die Menschheit durch die Arbeit an einem gemeinschaftlichen Projekt friedlich zu vereinen. Solche weltumspannenden architektonischen Kunstwerke, übrigens in kristallinen Formen, die die Nähe des ganzen Projekts zur Natur symbolisierten, entwarf Hablik in seinen Zeichnungen und Gemälden.

„Der Weg des Genius“

Das Gemälde „Der Weg des Genius“ ist eine Parabel, ein Gleichnis, für so ein weltumspannendes Projekt. Die kleine rote Figur, der Genius, oder der geniale Mensch, kämpft sich über unglaubliche Schwierigkeiten, die hier gezeigten steilen Klippen, Schluchten und Abgründe, hinweg, um schließlich zu seinem eigentlichen Ziel, der weltumspannenden Kristallarchitektur zu gelangen. Die wiederum ist so riesengroß und bedeutend, dass sie bis in den Weltraum hineinragt, denn Planeten fliegen um ihre höchsten Spitzen herum.

Sind es nun mehrere rote Figuren, die hier den Weg des genialen Menschen beschreiten, oder ist es nur eine einzige Figur, also der „Genius“, der geniale oder vom Schicksal bestimmte Mensch, der hier in verschiedenen Szenen gleichzeitig gezeigt wird? Wenn das der Fall ist und worauf vieles hindeutet, dann sehen wir hier so etwas Ähnliches wie einen Comic, also eine Bildergeschichte, in der in mehreren Ebenen ein Handlungsablauf gezeigt wird.

Ein offensichtliches Bildmotiv, das Hablik übernommen hat, ist die rote Figur, die ihre Arme enthusiastisch nach oben streckt. Sie entstammt einem Bild des Malers und Illustrators Fidus mit dem Titel „Das Lichtgebet“. Fidus war der wesentliche Propagandist der Lebensreformbewegung.

Als Fidus 1923 einen Lichtbildervortrag im Itzehoer Kaisersaal hielt, war er auch im Hause Hablik zu Gast und stand später mit dem Künstler in schriftlicher Verbindung. Hablik selbst stand der Lebensreformbewegung sowie der Jugend-, Wanderer- und Freikörperkulturbewegung nahe, ohne jemals als Mitglied oder Aktivist dazuzugehören.

Auf Hablik Gemälde „Der Weg des Genius“, erscheinen Habliks Kristallbauten, die aus Kristallen und Kuppeln bestehen, die bis in den Weltraum ragen und zu denen der rote Genius die Arme in höchster Verzückung emporreckt, wie Dome oder wie Kultbauten einer neuen weltumspannenden Religion.

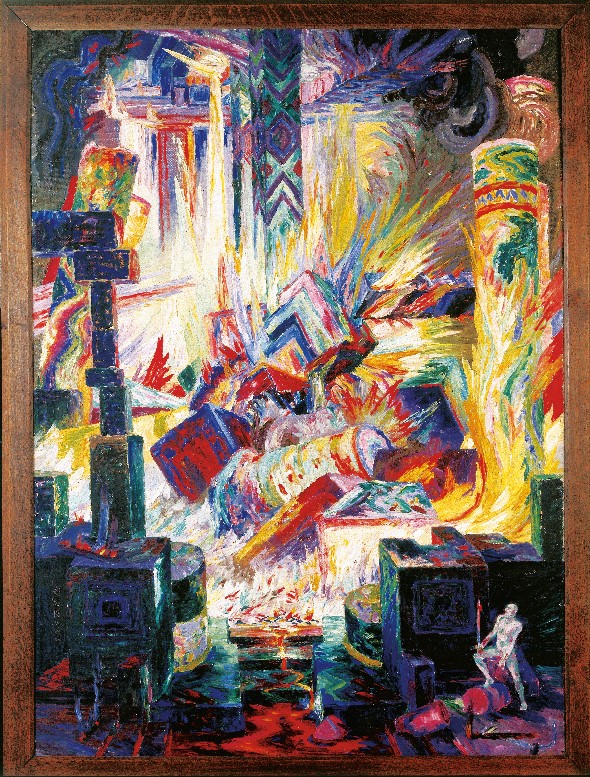

Zerstörung – Weg des Genius

Das Gemälde „Der Weg des Genius“ ist übrigens das zweite aus einer kleinen Folge zusammengehörender Bilder. Im August 1917 hatte Hablik das Bild „Zerstörung“ gemalt, in dem eine ganze archaische Kultur – wir sehen zusammenstürzende antike Säulen und bemalte Totempfähle – in Flammen aufgeht. Rein zeitlich bezog sich dieses erste Bild auf den Zusammenbruch des Zarenreichs durch die russische Revolution.

Das zweite Bild, „Der Weg des Genius“, hingegen beschreibt den Weg über gefahrvolle und entbehrungsreiche Abgründe dem „Weltwerk“ einer neuen Architektur entgegen. Wenige Jahre später, 1923, schrieb auch Hablik einen Aufsatz mit dem Titel „Dom!“, der in dem Sammelband von Oskar Beyer „Die Schöpfung. Ein Buch für religiöse Ausdruckskunst“ erschien. Hier schrieb Hablik: „Die Idee der Zerstörung wird sich wandeln zugunsten positiver Arbeit, zur Arbeit im reinsten, freiesten Sinn, und die Brücke dazu und der Richtungspunkt wird der Dom sein, der in unerhörten Formen und Ausmaßen entstehen wird.“ Da haben wir den „Dom“, den Kultbau für eine neue weltumspannende Religion, auch bei Hablik.

Der Beginn der Revolution in Deutschland

Habliks Bild „Der Weg des Genius“ entstand bezeichnender Weise exakt an einem bestimmten historischen Datum, nämlich am 2./3. November 1918, dem Tag des Kieler Matrosenaufstands, der den Beginn der Novemberrevolution markierte und schließlich zur Ausrufung der Republik in Deutschland führte. Vielleicht ist es eine Überinterpretation: Aber Habliks kleine rote Figur, die sich über Abgründe zum kristallinen Dom emporkämpft, könnte vor diesem Hintergrund als Verkörperung des Sozialismus gemeint sein. Die in der Ferne liegende Kristallarchitektur, die die kleine „sozialistische“ Figur fast erreicht, spiegelt dann die Erwartung eines neuen gesellschaftlichen Aufbaus.

Wenig später wurde es auch bei den Autoren des literarischen Aktivismus, in den Programmen der kommunistischen Arbeiterräte und natürlich im Programm des Staatlichen Bauhauses üblich, die gesellschaftliche Erneuerung mit architektonischen Metaphern zu erklären. Kurt Hiller rief 1919 in seinem Buch „Ortsbestimmung des Aktivismus“ zur Verwirklichung eines freiheitlichen Sozialismus auf und verwendete wie selbstverständlich solche architektonischen Metaphern: „Der Willensstarke geistigen Geblüts, mit anderem Worte: der Aktivist, strebt zur Tat – welche Bauen am irdischen Paradiese ist; Ratio: die Bauherrin, Ratio: das Werkzeug.“

Nichts weniger als das irdische Paradies hatte Hablik mit der von ihm entworfenen kristallinen Architektur bildlich dargestellt, dem Dom im Gebirge, zu dem man nur auf beschwerlichem Weg gelangt.

15. Mai 2025

Vortrag „Surrealismus“

Am Donnerstag, den 15. Mai 2025, fand im Museumsmagazin in der Feldschmiede 52 ein Vortrag des Fördervereins über den Surrealismus statt.

Die Wegbereiter des Surrealismus sind der Dadaismus und die Psychoanalyse. Der Surrealismus gibt eine Darstellung der verborgenen inneren Wirklichkeit, die hinter der objektiv wahrnehmbaren äußeren Wirklichkeit liegt.

24. April 2025

Kunstreff in der KKS in Itzehoe

Gemälde „Feuer vom 2.3.4.XI. 1913“

Bez. u. r.: WH (lig.). 2.3.4.XI.13

Das Gemälde „Feuer vom 2.3.4.XI. 1913“ hing bis 1987 im Treppenhaus der Hablik-Villa in der Talstraße und wurde im selben Jahr als Dauerleihgabe an die Stadt Itzehoe in die KKS gegeben.

Hablik schuf nicht nur eines, sondern mehrere, wohl insgesamt 7 „Feuer“-Bilder. Bilder, auf denen Feuer dargestellt werden, gibt es in der Kunstgeschichte in großer Zahl, jedoch handelt es sich dabei fast immer um brennende Häuser, Schiffe, Städte und Kohleminen, um ausbrechende Vulkane oder den Höllenschlund der Industrialisierung wie in Adolf Menzels „Eisenwalzwerk“. Nach allgemeiner Kenntnis ist Wenzel Hablik jedoch der einzige Künstler der (älteren) europäischen Kunstgeschichte, der das Feuer in seiner elementaren Qualität dargestellt hat, also als eines der vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde.

Erstmals berichtete Hablik am 18. August 1908 in seinem Tagebuch: „Morgen beginne ich ein neues Bild 4m2 gross. Die Flamme als Element der Zerstörung. Niemand noch hat das, rein sachlich möchte ich sagen, (nur Feuer, das brennt) gemacht. Ich will versuchen die Kraft der Vernichtung und die herrliche Schönheit darin wiederzugeben.“ Einen Tag später schrieb er: „Um 12h habe ich das Feuer begonnen und daran eine halbe Stunde gearbeitet. Um 4h weiter gearbeitet bis 6h. Noch eine Stunde werde wol zu tun haben dran. Ich begann wie wenn ich ein Feuer drausen anmachen würde – ich legte mit dem Spachtel die Äste auf die Leinwand – schichtete sie so, dass ein guter Brand möglich war – und – steckte sie mit dunklem Gelb in Brand. Ich arbeitete wie wütend u hatte tatsächlich das Gefühl, dass ich das Feuer schüre.“

Von diesem ersten großen Ölbild mit dem Titel „Feuer als Element“ im Format von 200 x 200 Zentimeter existiert heute nur noch eine historische Fotografie. Das Bild zeigt einen Scheiterhaufen, von dem hohe Flammen gegen die rechte obere Bildecke schlagen.

Von diesem früheren Bild ist mehr bekannt als von dem Gemälde in der Aula der KKS. Das liegt einfach daran, dass wir über unser Gemälde von 1913 gar nichts Erhellendes wissen, als dass es einfach existiert. Es gibt weder Bemerkungen von Hablik in seinen Verzeichnissen, noch Tagebuchaufzeichnungen noch Briefe, in denen es erwähnt wird. Es gibt allerdings historische Zitate zu Varianten des Feuerbildes in der KKS.

Zu dem früheren Bild von 1908 schrieb Hablik in einem Verzeichnis seiner Gemälde: „Versuch am kolossalen Reichtum an Farben zu sammeln. Sehr kräftiges ausgezeichnetes Bild und nach meinem Gefühl das erste, in welchem bleibende Kraft zum Ausdruck kommt … Es ist die Quintessenz sämtlicher Erfahrungen, alles Geschauten und Erlebten bis zu diesem Zeitpunkt. Für den, der schauen kann, wird dies nicht nur der brennende Holzstoss sein, sondern er wird die unbändige Lust der hervorbrechenden Flammen mit fühlen u. begreifen, dass sie auch einen anderen Raum, als diesen begrenzten beherrschen können. Es ist eben im Grunde nichts anderes, als absolute d.h. frei gewordene Kraft.“

Während sich das Bild in der Aula der KKS als Farbenmeer aus roten, gelben und sogar grünen Farbtönen in Kontrast zu den Blauvarianten des Hintergrunds präsentiert, dominierte beim ersten Feuerbild offenbar die Farbe Gelb. Am 27. August 1908 schrieb Hablik nämlich in sein Tagebuch: „Papa hat die Idee, hier in Itzehoe eine Ausstellung von meinen Bildern zu machen – das „Reinerträgnis“ für einen „wohltätigen“ Zweck! Heute nachmittag waren wir infolge dessen bei Architekt Hebbel, der ein Haus resp. die erste Etage frei stehen hat u dieselbe uns zur Verfügung stellen will. Ich denke mir ja natürlich die ganze Sache möglichst stilvoll (möglichst teuer wie Papa sagt). Aber ich muss zufrieden sein, wenn ich nur den Schimmer meiner Idee durchsetze. Ich dachte mir folgendes: Die einzelnen Wände werden in symmetrische Felder geteilt und mit einem Stück Stoff – (Samt od. Seide) in der komplementären Farbe des Bildes bespannt. Z .Bsp. das Feuerbild, das in der Hauptsache aus leuchtendem Gelb bis tief braun u weis besteht auf blauem Grund. dieser muss so gross sein, dass der Beschauer das Gelb, das ihm die Hauptsache sein muss, voll auf sein Auge übergeleitet bekommt und dass nicht ein Strahl vorbeigleitet. Genau so dachte ich es mir bei den anderen Sachen. Nun sind die Räume nicht sonderlich gross, ich denke mir daher – das Zimmer welches das grösste ist mit einem ganz hellen gelben Stoff auszuschlagen darüber kommt dann an der grössten Wand das Blau u darauf das starke leuchtende Gelb des Feuerbildes. Auf die Wand gegenüber das tief blaue Sternenbild und auf der andern das schwarze Meerbild. Drei gewaltige Klänge. Sie müssen wirken und sollen das Farbgefühl in jedem einzelnen wach werden lassen.“ Es ging Hablik also bei seinen Feuerbildern nicht nur um die Darstellung der Elementarkraft sondern tatsächlich auch um die Farbe an sich, in der er wiederum das Elementare der Naturgewalt widergespiegelt sah.

Feuer blieben ein Faszinosum für Hablik. Am 1. Mai 1909 schrieb er in sein Tagebuch: „Heute abend war ein grosses Feuer entzündet (Maifeier) ich war mit Papa fleissig, Holz und Teer zu Hauf zu schaffen. Es war ein herrliches Spiel des beweglichen Elementes, bewacht von Hunderten von Kindern und Erwachsenen.“

Am 20. Juni 1910 malte Hablik das Gemälde „Feuer, anlässlich des 1100jährigen Jubiläums Itzehoes“, das zuletzt im Treppenhaus des Museums in der Reichenstraße hing, im Oktober 1910 das Gemälde „Feuer von Nordoe“, von dem wir keine fotografische Aufnahme besitzen. 1913 entstanden in kurzer Folge zwei Feuerbilder, unser „Feuer vom 2.3.4.XI. 1913“ mit einer monumentalen Größe von 300 x 200 cm, sowie eine sechs Tage später entstandene kleinformatige „Feuerstudie“, die sich in unserem Magazin befindet und die dringend restauriert werden müsste. Schließlich malte Hablik am 19./20. August 1914 das Gemälde „Der Brand der Wirtschaft Eichtal“ mit einer stattlichen Größe von 170 x 150 cm. 1917 malte er das Gemälde „Zerstörung“, das ich Ihnen in unserer vorletzten Zusammenkunft gezeigt hatte, auf dem ein siegreicher Kämpfer eine ganze archaische Kultur in Brand steckt, die dann in einem riesigen Feuer zugrunde geht.

Das Feuerbild in der Aula der KKS hat einen ungewöhnlichen Bildtitel: Feuer vom 2.3.4.XI. 1913, der sich nicht etwa auf ein Ereignis, das an diesem Datum stattgefunden hätte, sondern auf den Entstehungszeitraum des Bildes bezieht. Solche Titel werden eigentlich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts üblich, als Künstler des Informel wie Rolf Cavael oder Fred Thieler ihre Gemälde – anstatt ihnen Titel zu geben – einfach durchnummerierten oder mit dem Entstehungsdatum versahen. Cavael beispielsweise betitelte seine Gemälde „Komposition 69/Jn 12“, denn sein Gemälde (übrigens in der Ostdeutschen Galerie in Regensburg zu sehen) war am 12. Januar 1969 entstanden. Hablik war seiner Zeit wie immer weit voraus: Sein datumbezogener Bildtitel sollte wohl einfach den experimentellen Charakter und das zu jedem anderen Zeitpunkt wiederholbare Bildthema bezeichnen, genauso wie es die Künstler der abstrakten Malerei im späteren 20. Jahrhundert ebenfalls beabsichtigten.

Gemälde „Wenn die Säfte quellen und die Knospen schwellen“

Öl auf Leinwand, 204 x 137 cm, Bez. l.: 2. Dez. 18 W. A. Hablik

VÖ 508, Inv. Nr. WH ÖL 197.

In einem von Habliks diversen Werkverzeichnissen (W/V 6) lautet der Titel „Frühling (Wenn die Säfte steigen)“

Unser Gemälde zeigt einen dicken, uralten, knorrigen, kahlen Baumstamm, der zusammen mit Menschenleibern aus der Erde herauswächst. Menschliche Körper sind eng mit ihm verwachsen, und auf ihm haben sich menschliche Individuen angesiedelt. Blau, Grün und Violett sind die bildgestaltenden Farben. Im Hintergrund erstrecken sich eine frühlingshafte Landschaft mit dünnen Birkenstämmen in erstem Grün und ein lichtblauer Himmel mit Schäfchenwolken.

Die Darstellung erinnert an das Stichwort Baum des Lebens (auch Lebensbaum oder Weltenbaum). Das ist ein in der Religionsgeschichte verbreitetes Symbol und Mythenmotiv, das uns ja auch von volkskundlichen Darstellungen z.B. auf schleswigschen Bettgardinen vom 18. Jahrhundert an bis zur frühen Meldorfer Museumsweberei bekannt ist. Das Motiv des Lebensbaums hängt mit mythologisch-religiösen Umdeutungen von Baumkulten (also heiligen Bäumen) und Fruchtbarkeitssymbolik, in unseren Breiten mit dem germanischen Schöpfungsmythos und mit der Genealogie zusammen. Der Lebensbaum gehört aber zur Mythologie vieler Völker und ist ein altes Symbol der kosmischen Ordnung. Er steht als Weltachse (Axis mundi) im Zentrum der Welt. Seine Wurzeln reichen tief in die Erde und seine Wipfel berühren oder tragen den Himmel. Somit verbindet er die drei Ebenen Himmel, Erde und Unterwelt.

Eine enge kunsthistorische Verbindung von Habliks Gemälde „Wenn die Säfte quellen und die Knospen schwellen“ von 1918 besteht zu dem Gemälde „Der Menschenberg“ von Edvard Munch aus den Jahren 1909/10. Das Hauptmotiv von Habliks Gemälde (das sicher von Edvard Munch inspiriert ist) ist das eines überall in der Natur vorhandenen Grundprinzips, das sich durch die Stichwörter „Werden, Wachsen und Vergehen“ charakterisieren lässt. Der Mensch ist Teil der allumfassenden Natur. Unser Frühlingsbild „Wenn die Säfte steigen“ zeigt einen kleinen Ausschnitt dieses Prozesses vom Werden und Wachsen. Die Geistes- und Gedankenwelt des Menschen und damit auch Wenzel Habliks umspannt den Anfang und das Ende der Welt, vom kleinsten irdischen Grashalm bis zu den Gestirnen des Universums.

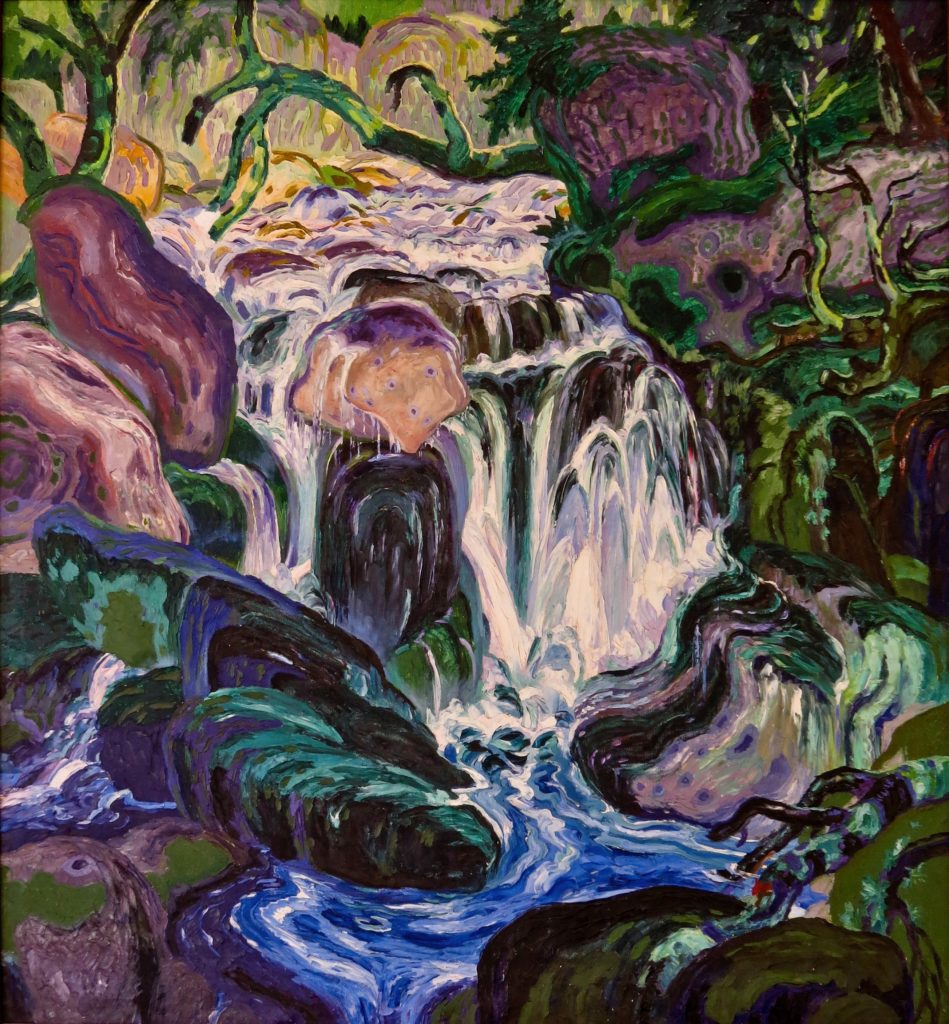

Gemälde „Der Bergbach“

Das 190 x 190 cm große Ölbild Der Bergbach malte Wenzel Hablik im Jahr 1911. Die Nummer 382 ist im Werkverzeichnis der Gemälde von Wenzel Hablik (W/V1) doppelt vergeben und der Titel „Der Bergbach“ von Susanne Klingeberg eingetragen. Vermutlich handelt es sich um einen menschlichen Fehler und Hablik hatte schlicht vergessen das Ölbild in das Werkverzeichnis zu übernehmen. Der Titel des Künstlers für das Werk ist uns daher nicht bekannt. Es war Eigentum von Sybille Sharma-Hablik, bevor es mit Gründung der Stiftung in deren Besitz überging und 1987 als Dauerleihgabe an die Stadt Itzehoe und an die KKS übergegeben worden ist.

Dargestellt ist ein Bergbach, der aus dem Bildhintergrund kommend an teils Moos und Flechten bewachsenen Felsen und Geäst vorbei, einen kleinen Abfall hinab zum unteren Bildrand fließt. Über unzählige Steine hinweg gräbt sich jener Gebirgsbach seinen Weg den Hang hinunter. Das kristallklare Wasser sprudelt über Felsen und Geröll und greift die Bild gestaltenden Farben – Gelb, Violett, Grün und Blau – auf. Durch die Verwendung einer reduzierten Farbpalette, bestehend aus leuchtendem Violett, Rosa, Blau, Grün, Gelb und Orange, in Verbindung mit einem pastosen, gestrichelten Farbauftrag, der Vincent van Gogh entlehnt ist, erweckt Hablik das Sprudeln des Bergbaches und der nassen Felsenplatten zum Leben.

Geschwungenen Felsen in fleischigen Rosa- und Violetttönen und einem Felsen links der Mitte des Bildes in Gestalt eines Rüssels verleiht der Künstler eine vermeintliche Lebendigkeit und Fruchtbarkeit die lebenden Organismen inne ist und nicht anorganischer Materie.

Bei dem dargestellten Bergbach handelt es sich um einen Gebirgsbach am Mysischen Olymp (heute Uludağ) nahe der heutigen Millionenstadt Bursa in der Türkei. Der Uludağ ([uˈludɑː) ist eine ca. 15 km lange und maximal 2542 m hohe Bergkette im Westen Anatoliens (bzw. der Türkei) und die höchste Erhebung der Marmararegion. In der Antike spielte der Berg in der Region eine bedeutende Rolle und wurde wie sein Namensvetter, der Olymp in Nordgriechenland, mit dem Gott Zeus in Verbindung gesetzt.

Den Bergbach am Mysischen Olymp hielt Hablik gleich auf vier Ölbildern in unterschiedlichem Format fest. Neben dem Bergbach in der Aula der Kaiser-Karl-Schule existieren nach dem Werkverzeichnis der Gemälde drei weitere Fassungen des Bergbaches am Olymp.

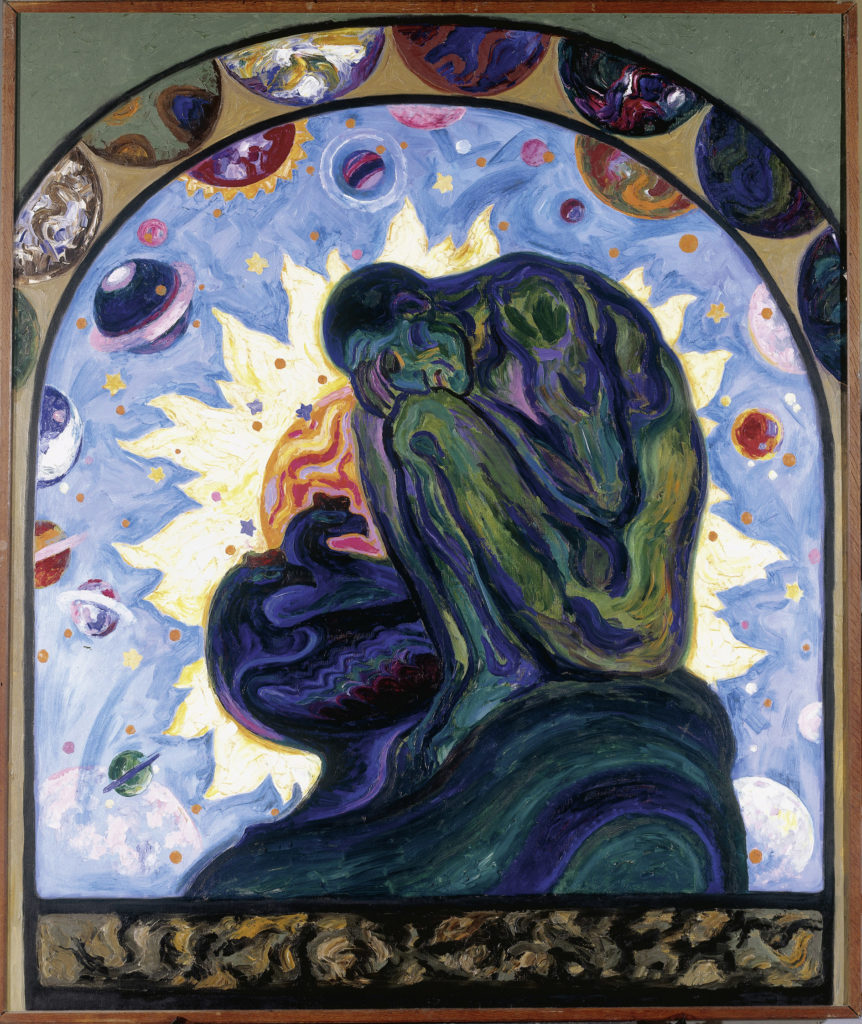

Gemälde „Woher – Wohin?“

Die existenziellen Selbstzweifel des Künstlers und fundamentale Fragen nach dem eigenen Platz im Kosmos bzw. der Schöpfung verbildlicht Wenzel Hablik 1913 im 190 x 160 cm großen Gemälde „Woher – Wohin?“.

Auf einer Bergspitze sitzt ein muskulöser, nackter Mann vor einer strahlenden Sonne und einem von Planeten und Sternen durchzogenen, prachtvollen Weltraum. Der Mann ist nachdenklich zusammengekauert und hat den Kopf auf die Knie gelegt. Neben ihm setzt ein Adlerpärchen, das ihm die Köpfe zugewandt hält. Die Darstellung wird am oberen Bildrand von einem gemalten, halbrunden Rahmen begrenzt, den acht zu Halbkugeln angeschnittene Himmelskörper zieren. Das Gemälde ist laut Ausstellungsverzeichnis der Ausstellung im Altona Museum von 1918 als „dekorative Komposition in eine bestimmte Architektur eingefügt zu denken (über der Tür)“ und hing entsprechend als Supraporte über der Eingangstür.

Habliks „Woher- Wohin?“ wiedersetzt sich einer eindeutigen Interpretation. Das Problem der eigenen Erkenntnis- und Schöpferkraft in Relation zu Natur, Ewigkeit und Gott kennt keine einfachen Antworten.

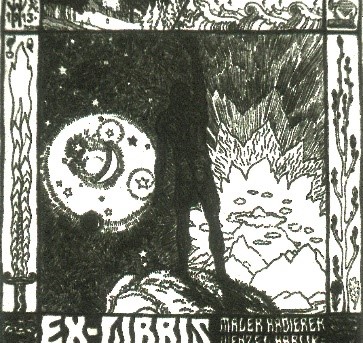

Nietzsches Denker Zarathustra, der aus der einsamen Gebirgswelt herabsteigt, um den Menschen seine Botschaft zu verkünden, beeinflusste Habliks Denken und Wirken. Zwei Wochen vor der Fertigstellung des Ölbildes „Woher – Wohin? radiert Hablik sein eigenes Exlibris, das ihn auf einer Felsnadel, diesmal jedoch als nackte, muskulöse Gestalt hoch aufgerichtet und mit kämpferisch erhobener Faust vor einer strahlend hellen Scheibe mit Himmelsgestirnen zeigt. Er identifiziert sich auf dem Blatt vollends mit Zarathustra, der im Gebirge vor die Sonne tritt und zu ihr spricht, der den „Schaffenden“ mit der Frage erprobt: „Bist du eine Kraft und ein neues Recht? Eine erste Bewegung? Ein aus sich rollendes Rad? Kannst du auch Sterne zwingen, das sie um dich sich drehen?“ (Nietzsche 1891, Ausg. 1979, 52).

25. März 2025

Film „Minority Report“

Am Dienstag, dem 25. März 2025, zeigte der Förderverein der Wenzel-Hablik-Stiftung in Kooperation mit dem Filmclub M.1 in Hohenlockstedt den Spielfilm „Minority Report“. Eine futuristische dunkle Zukunft. Minority Report ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Thriller des Regisseurs Steven Spielberg mit Tom Cruise in der Hauptrolle aus dem Jahr 2002. Washington, D.C., im Jahre 2054: John Anderton arbeitet in leitender Position für die Abteilung Precrime der Washingtoner Polizei, die mittels Präkognition Morde verhindern soll. Ermöglicht wird dies durch die drei sogenannten „Precogs“ Agatha, Arthur und Dashiell, die über hellseherische Fähigkeiten verfügen. Sie werden mit Medikamenten in einem Zustand zwischen Traum und Wachen gehalten, der für diese Fähigkeiten besonders günstig ist. In ihren Visionen sehen sie die Morde der Zukunft voraus.

20. März 2025

Kunsttreff

mit Kunstwerk des Monats „Schmuck“

Museumsdirektor Dr. Axel Feuß präsentierte Schmuck von Wenzel Hablik.

Anhänger und Broschen, die sich heute in der Sammlung des Museums oder in Privatbesitz befinden, stammen aus dem Nachlass von Elisabeth Lindemann und Wenzel Hablik, aus den Familien Richard und Hermann Biel und deren Verwandten. Auch in den Nachlässen anderer Familien, die zu den traditionellen Auftraggebern von Hablik für Möbel und Innenräume gehören, finden sich Schmuckstücke, z.B. aus dem Besitz von Bankdirektor Hormann in Ahrensburg.

Hablik, der von 1902 bis 1905 an der Wiener Kunstgewerbeschule im Umkreis so berühmter Maler, Kunstgewerbler und Architekten wie Gustav Klimt, Josef Hoffmann, Carl Otto Czeschka und Josef Maria Olbrich studierte, war ein Schüler des Wiener Jugendstils. In Wien vertrat man wie auch in den anderen Zentren des Jugendstils die Theorie des Gesamtkunstwerks. Im Zentrum dieser Theorie stand die künstlerische Gestaltung aller Lebensbereiche, also der Architektur, der Innenräume mit allen Möbeln und Textilien, der Tischutensilien wie Gläsern, Keramik und Besteck bis hin zur Kleidung der Bewohnerinnen und Bewohner und natürlich auch dem von ihnen getragenen Schmuck. Hablik schuf Entwürfe für alle diese Bereiche und zwar bis hinein in die 1920er- und 1930-er Jahre. Es ist also nur folgerichtig, dass er auch Schmuck entwarf und zwar für den engsten Familienkreis, für jene Auftraggeber, für die er auch Möbel und Innenräume entwarf und ab 1925 auch für den öffentlichen Verkauf auf den Kunsthandwerkerschauen während der Leipziger Messen. Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs und in unveränderten Formen zwischen 1919 und 1923 entstand dann eine große Zahl von Kettenanhängern mit meist ovalen Schmucksteinen, zumeist mit Achatscheiben, aber auch mit Amethyst, Türkisen, Onyx und Chrysokoll. Die Steine bezog Hablik in größeren Mengen von Edelsteinhandlungen und Steinschmuckfabriken in Idar-Oberstein. Sie wurden entweder mit beidseitig umgreifenden, auf der Vorderseite gewellten Metallringen gefasst. Oder ornamental ausgesägte und aufgenietete Kupfer- oder Silberbeschläge verbinden Stein und Kettenöse. Die Fassungen wurden nach Habliks detaillierten Entwürfen von Goldschmieden hergestellt.

Habliks Schmuck fand großes Interesse und eine lebhafte Diskussion folgte. Einige Schmuckstücke hätten manche wohl gern nach Hause getragen.

20. Februar 2025

Kunsttreff mit Kunstwerk des Monats

Teil Bildbetrachtung: Wenzel Hablik, Zerstörung, 1917

Museumsdirektor Dr. Axel Feuß stellte das Gemälde „Zerstörung“ von Wenzel Hablik vor.

Das Bild zeigt ein riesengroßes Feuer, zusammenstürzende Kuben und Pfeiler Säulentrommeln, Säulenbasen, ein Meer von Blut, Reste von Architekturen, die noch aufgeschichtet standhalten, auf den Säulen und auf den Kuben: Bemalungen antiker oder indigener Kulturen, Ornamentbänder, Zackenmuster wie auf Totempfählen. Hier wird eine komplette archaische Kultur ein Raub der Flammen.

Unten rechts steht eine nackte Figur in Siegerpose, die ein Flammenschwert hält und einen Fuß siegreich auf eine der zerstörten Säulentrommeln stellt. Betrachtet man Habliks Gesamtwerk, so könnte man darauf kommen, dass diese Figur den Künstler selbst darstellt, denn auf seinem eigenen Exlibris erscheint er ebenfalls als nackte Gestalt und in Siegerpose.

Beim Entstehungsjahr 1917 könnte man vermuten, dass es sich bei Habliks Gemälde „Zerstörung“ von 1917, um ein revolutionäres Thema handelt. In Russland fanden in 1917 im Februar und im Oktober Revolutionen statt. Auch in Deutschland bildeten sich während des ersten Weltkriegs revolutionäre Ideen heraus. Zu Beginn des Krieges herrschte allerdings Kriegsbegeisterung und zwar bei den breiten Volksmassen als auch bei Künstlern. Auch Hablik sah den Kriegsausbruch als Beginn einer neuen Zeit in der alte Kulturen hinweggefegt werden und Neues entsteht. In Habliks Gemälde zeigt sich eine revolutionäre Grundhaltung. Durch die Verschränkung gesellschaftlicher und architektonischer Metaphern, also die komplette Zerstörung einer in Architektur manifestierten archaischen Kultur, reiht sich das Gemälde in Habliks Bilder architektonischer Gesellschaftsutopien von den Kristallbauten am Anfang des Jahrhunderts bis zu seinen Entwürfen für Dome in den 1920er-Jahren ein. Tatsächlich gab es nicht nur in Russland, sondern auch in Deutschland schon vor dem Ersten Weltkrieg revolutionäre Bestrebungen und eine revolutionäre Literatur. Einer der Protagonisten der revolutionären aktivistischen Literatur waren z.B. die Schriftsteller Gustav Landauer, Kurt Hiller und Erich Baron. Baron schrieb im Spätsommer 1917 in seinem Essay „Aufbau“: „Wir erleben den Zerfall ehemaliger großer Staatsgebilde unter dem Jubel der bisher Bedrückten und Betrogenen, die nicht den rückläufigen Weg von Schmerz und Wut zur Verzweiflung einschlugen, sondern von neuer Einsicht zu neuer Tat und Selbstsicherung schritten. In den Herzen pocht neue Zuversicht, wenn wir das Verfallende stürzen und das Tote unbesudelt begraben; denn kein Leben entsteht ohne Tod.“ Barons Text und Habliks Gemälde „Zerstörung“ entstanden gleichzeitig, etwa fünf Monate nach den ersten Demonstrationen hungernder Arbeiter in St. Petersburg und zwei Monate vor der russischen Oktoberrevolution. Der Architekt Bruno Taut veröffentlichte Barons Text erneut 1919 in seinem Buch „Die Stadtkrone“, in dem dieser seine Vorstellungen von der idealen Stadt und der idealen Form menschlichen Zusammenlebens darlegte, die sich wiederum eng an Habliks Entwürfen für neue Städte in kristallinen Formen orientierte. Taut wurde bekanntlich zur Leitfigur der Gemeinschaft „Gläserne Kette“, der auch Hablik angehörte. Anders als die russischen Revolutionäre lehnten die deutschen Aktivisten die Theorie eines revolutionären Proletariats ab. Landauer erhob die Dichter, Kurt Hiller die geistige Elite und Taut die Architekten zu Gestaltern der erstrebten idealen Weltgemeinschaft, mit allen dreien stand Hablik auf einer Linie. Kurt Hiller schrieb: „ … der Aktivist, strebt zur Tat – welche Bauen am irdischen Paradiese ist; Ratio: die Bauherrin, Ratio: das Werkzeug.“ Hablik, der in seinen Architekturutopien den Weg von der Zerstörung alter, kulturell gefestigter Gesellschaftsformen über gefahrvolle und entbehrungsreiche Abgründe zum „Weltwerk“ einer neuen Architektur aufzeigte, ergänzte dazu 1923 in seinem Aufsatz „Dombaugedanken“: „Die Idee der Zerstörung wird sich wandeln zugunsten positiver Arbeit, zur Arbeit im reinsten, freiesten Sinn, und die Brücke dazu und der Richtungspunkt wird der Dom sein, der in unerhörten Formen und Ausmaßen entstehen wird.“ Damit bietet sich zur Interpretation des Bildes „Zerstörung“ an: Die Zerstörung alter Gesellschafts- und Herrschaftsformen ist bei Hablik erst der Auftakt zur Schaffung einer künftigen, gemeinschaftlich organisierten Weltgemeinschaft, die sich in einem Dombau manifestiert. Auch dazu gibt es ein Gemälde von Hablik, das als Pendant zur „Zerstörung“ angesehen werden kann, nämlich das Gemälde „Der Weg des Genius“ aus dem Jahr 1918, auf dem sich eine kleine Figur den beschwerlichen Weg über farbige Klippen hinweg zu einem über den Wolken thronenden Dombau erkämpft.

Von seiner Kriegsbegeisterung war Hablik bald kuriert: Im Ausstellungs-Katalog seiner Werkschau im Altonaer Museum 1918 drückte er die Hoffnung auf eine Bewältigung des menschlichen Leids aus: „Keine Zeit hatte Mut und Energie, Friede und Freude jemals so nötig als die nach diesem Weltkrieg, gilt es doch dann, die durch die lange Kriegsdauer fast ganz vernichteten Lebenswerte neu zu begründen.“ In seinem Brief an die „Gläserne Kette“ vom Januar 1920 schrieb er: „Es gilt – den Gedanken ‚Krieg‘ auszumerzen aus den Herzen der Menschheit!“

Teil Magazinbesichtigung:

Die stellvertretende Museumsleiterin Janina Willems M.A. berichtete vom Umzug der Kunstsammlung in das Interims-Magazin in der Feldschmiede 52. Das Wenzel-Hablik-Museum in der Reichenstraße ist für die Sanierung komplett leergeräumt. Eine besondere Herausforderung für die Restauratorinnen und die Arthandler stellte der Transport der großen Ölbilder dar. Mittlerweile lagert alles gut verpackt und trocken im Magazin in der Feldschmiede. Die Gelegenheit der Neulagerung wird auch für weitere Katalogisierungsarbeiten genutzt werden.

22. Oktober 2024

Film: Klimt

Am Dienstag, 22. Oktober 2024 zeigte der Förderverein der Wenzel-Hablik-Stiftung in Kooperation mit dem Filmclub M.1 in Hohenlockstedt den Spielfilm „Klimt“. Am Totenbett lässt der Maler Gustav Klimt sein Leben Revue passieren. In Bildern voll berauschender Schönheit führt der Film durch das Leben des großen Jugendstil-Künstlers dessen Werke heute die höchsten Preise am Kunstmarkt erzielen. Ein erotischer Reigen aus Leidenschaft, Verwirrung und Verführung, Kampf um künstlerische Freiheit und Begegnung mit den großen Künstlern seiner Zeit, wie Egon Schiele, entsteht.

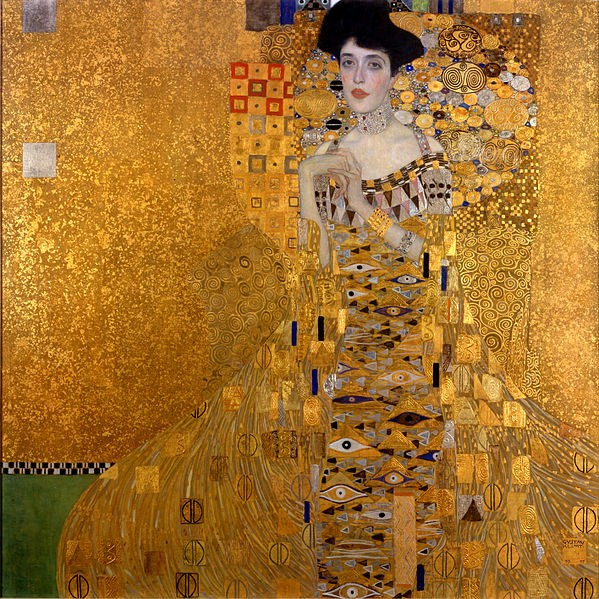

Der Filmabend fand regen Zuspruch. Vor Beginn des Films wurde der Maler Gustav Klimt kurz vorgestellt: Gustav Klimt wurde 1862 in Wien geboren und starb auch dort im Jahr 1918. Als Sohn eines Wiener Gold-Graveurs war es naheliegend, dass er sein Handwerk an der Wiener Kunstgewerbeschule erlernte. Ende der 1890 Jahre wendete Klimt sich dem Jugendstil zu und begann flächig ornamental zu malen. Er gründete 1897 mit anderen Künstlern die sogenannte „Wiener Secession.“ Der Jugendstil zeichnet sich durch dekorativ geschwungene Linien, großflächige florale Ornamente oder auch geometrische Ornamente aus. Klimt hatte viele Inspirationsquellen, so auch das mittelalterliche Italien und das mittelalterliche Byzanz. Klimts Stil war, dass er ornamentale Farbflächen wie gefasste Edelsteine in ein goldenes Bett fügte. Seine Frauenporträts in Gold sind weltberühmt geworden.

17. Oktober 2024

Kunstwerk des Monats: Ankäufe mit Mitteln des Fördervereins

Besonderes Ereignis im Museum: Drei neue Ankäufe des Museum, die mit Mitteln des Fördervereins ermöglicht wurden, wurden vorgestellt: Das Gemälde „Enzian“, ein Silberkasten mit Bernstein und eine Kristallglasschale.

1. Das Gemälde „Enzian“ konnte in dem von Hablik selbst und von anderen geführten Verzeichnis der Gemälde identifiziert werden. Die Nummer 615, ein Gemälde Enzian, Öl auf Pappe, 40 x 30 cm, vom 29.4.1930, mit dem handschriftlichen Vermerk von der Tochter des Künstler, Susanne Klingeberg-Hablik, „evtl. an A. Junge verkauft“ und später „jetzt bei H., Hamburg“. 2. Der Silberkasten mit Bernstein ist dem Museum schon seit langem von einer alten Fotografie bekannt. Die Fotografie hergestellt für einen Werbeprospekt „Besteck, Schmuck und Metallarbeiten von W.A. Hablik Itzehoe, Holstein, der vermutlich für den Stand des Ehepaars Hablik mit Metallarbeiten und Webereien der Handweberei Hablik-Lindemann zweimal jährlich auf der Kunsthandwerkerschau im Grassimuseum in Leipzig während der Leipziger Messe produziert wurde. Außerdem finden sich im Archiv des Wenzel-Hablik-Museums zwei Entwurfszeichnungen, die mit diesem Kasten korrespondieren. Im Deckel des Silberkasten finden sich die Widmung in Hablik-Schrift: Erinnerung an Hiddensee 1928, die Signaturen WH LH und die Silberpunze 900. Signaturen: WH natürlich Wenzel Hablik, bei der Signatur LH handelt es sich um die Klempnerin Liane Haarbrücker. Die Kunsthandwerkerin hat das Stück nach dem Entwurf von Wenzel Hablik fertiggestellt.

3. Das dritte Objekt, eine Kristallglasschale mit Silberfuß ist, ist gänzlich ungewöhnlich für das Werk von Wenzel Hablik. Es ist zu vermuten, dass es sich bei dem Stück um eine Marriage handelt, also um eine Kombination aus einem alten Stück, zum Beispiel einer Kristallglasschale aus der Zeit um 1900 oder sogar dem Biedermeier, von der der Fuß abgebrochen war und die Hablik auf Bestellung mit einem neuen Silberfuß versehen hat.

Die drei Objekte, das Gemälde „Enzian“, ein Silberkasten mit Bernstein sowie eine Kristallglasschale mit Silberfuß, dürften sämtlich aus dem Nachlass von Adolf Paul Junge, Fa. Färberei Junge Kellinghusen, stammen.

13. Oktober 2024

European Day of Friends Of Museums (EDOFOM)

Bei der sehr gut besuchten Friedel Anderson Ausstellung konnten am Tag der Freunde von Museen (EDOFOM) als Gäste auch Mitglieder der Fördervereine aus Schleswig und Eutin begrüßt werden.

1. Oktober 2024

Vortrag „Wenzel Hablik in Wien 1902 bis 1905“

Museumsdirektor Dr. Axel Feuß stellte in einem umfassenden und spannenden Vortrag die Wiener Kunstszene von 1902 bis 1905 und Wenzel Habliks Studienzeit in Wien dar. 1902 bis 1905 war eine Hochzeit des Wiener Secessionsstils bzw. Jugendstils.

Nach dem Abschluss eines Studiums an der Fachschule für Tonindustrie und verwandte Gewerbe in Teplitz (heute Teplice) entschied sich Hablik, an die Kunstgewerbeschule nach Wien zu wechseln. Hier studierte Hablik von 1902 bis 1905. Hablik hat dekorative Malerei bei Felician von Myrbach studiert und außerdem Schrift und Heraldik bei dem Schriftkünstler Rudolf von Larisch.

In Großbritannien war seit ca. 1860 ein neuer Stil im Kunstgewerbe entstanden, die Arts-and-Crafts-Bewegung, die mittelalterliche Handwerkergilden wiederbeleben wollte und Flächendekorationen in einem floralen und linearen Stil entwickelte. Der neue Stil strahlte auf München und Wien aus. 1897 gründete der Architekt Otto Wagner mit dem Maler Gustav Klimt und anderen die Wiener Secession nach dem Vorbild der fünf Jahre zuvor gegründeten Münchner Secession. Seit der Pariser Weltausstellung im Jahre 1900 setzte der Siegeszug des österreichischen Kunsthandwerks ein, das natürlich nur noch in den neuen floralen, linearen und geometrischen Formen des Secessionsstils produziert wurde. Der neue Stil wurde vom Kunstgewerbemuseum Wien nach Kräften gefördert. An der benachbarten Kunstgewerbeschule waren 1897 einige führenden Secessionisten Otto Wagner, Felician von Myrbach, Koloman Moser, Josef Hoffmann und Alfred Roller verpflichtet worden und unterrichteten die neue Stilkunst in allen Bereichen der Architektur, der Malerei und der Graphik, der Flächenkunst und auf allen Gebieten des Kunsthandwerks, eine Entwicklung von der Wenzel Hablik ab 1902 profitieren konnte.

Während seiner Studienzeit hat Hablik für Gustav Klimt, den berühmtesten Maler der Wiener Secession, große Verehrung empfunden. Neben der Secession wurde im Jahr 1903 von Koloman Moser und Josef Hofmann die Wiener Werkstätte gegründet, die das Konzept des Gesamtkunstwerks vertrat.

Hablik hatte während seiner Wiener Zeit reichlich Zeit die großen Werke des Wiener Jugendstils kennenzulernen z.B.

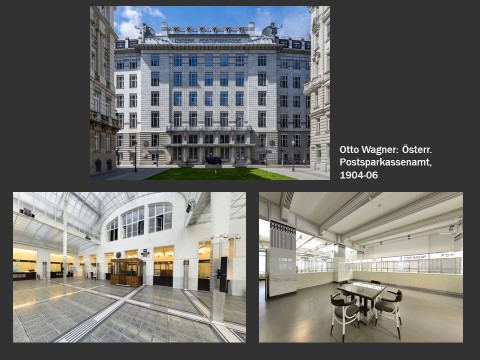

- – die Architektur Otto Wagners mit Bauten wie das Österreichische Postsparkassenamt, erbaut 1904-06 in der zu dieser Zeit völlig neuen Bauweise aus Stahlbeton, eine Ikone der modernen Architektur.

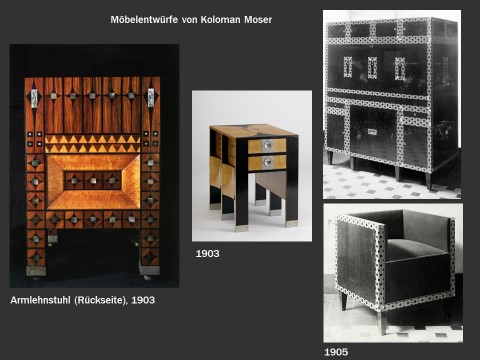

- – die Möbelkunst Koloman Mosers. Die künstlerische Leitung der Wiener Werkstätte lag bei Josef Hoffmann und Koloman Moser, nach deren Entwürfen Gold- und Silberschmiedearbeiten, Metallgegenstände, Bucheinbände, Lederarbeiten und Mobiliar hergestellt wurden. Dies war die praktische Anwendung der Idee vom „Gesamtkunstwerk“, der künstlerisch einheitlichen Gestaltung der gesamten Lebenswelt, die auch Hablik zu dieser Zeit verinnerlichte. Diese Idee des „Gesamtkunstwerks“, hatte auf Hablik bleibenden Einfluss. Mehrfach schrieb er noch 1920 im Zusammenhang mit seinen utopischen Architekturentwürfen: „denn das Bauen ist für mich nicht anderes als die Schaffung des ‚Gesamtkunstwerks’“, oder: „… ich bin von jeher für die Architektur eingetreten als das ideale … Dach, unter welches alle Künste sich zusammenfinden müssten (das Gesamtkunstwerk)“ und schließlich: „Wir brauchen neue Ideale. Eines davon ist das ‚Gesamtkunstwerk’, der Bau!“

- – die flächige, ornamentale Malerei Gustav Klimts. Von Gustav Klimt stammen die schneckenartigen Voluten, die später bei Hablik Wolken und Meereswellen charakterisieren. Für Hablik werden sie zum Symbol für die Belebtheit und die schöpferischen Kräfte der Natur und erscheinen bei ihm als wiederkehrendes Motiv nicht nur in der Grafik, sondern auch in der Malerei, auf Möbeln, Textilien und bei Metallarbeiten bis hinein in die Zwanzigerjahre.

Der Einfluß des Wiener Secessionstils und der Wiener Werkstätte ist in vielen späteren Werken Habliks feststellbar, z.B.

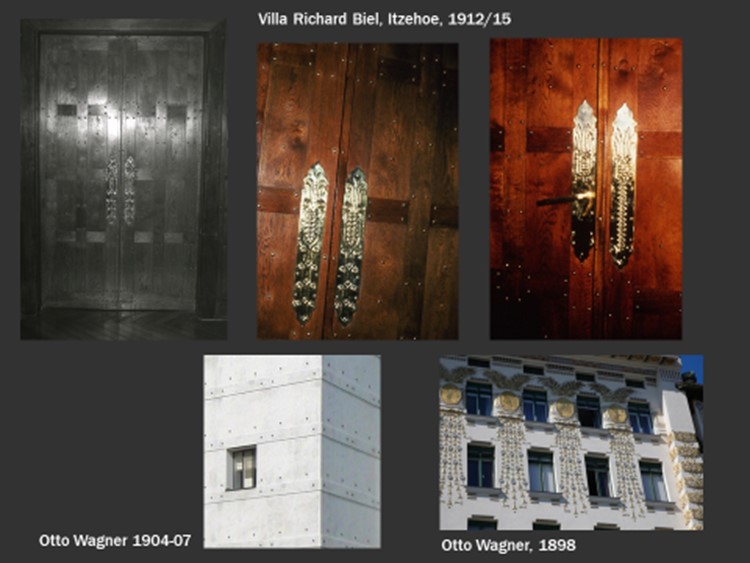

- – sieht man Wienerische Elemente bei den Holzarbeiten Habliks für Richard Biel. Bei den Türen zum Salon in der Villa Richard Biel fällt das regelmäßige Muster aus sichtbaren Verschraubungen auf, mit denen das Parkett montiert ist und die an die sichtbaren Nieten an den Fassaden bei Otto Wagner erinnern, hier (unten auf der Abbildung) ein Detail aus der Kirche am Steinhof 1904-07. Sie sind sowohl bei Wagner als auch bei Hablik sichtbare Zeichen konstruktiver Qualität. Die in floralem Muster getriebenen Türbeschläge erinnern deutlich an Wagners Ornamente am Haus Linke Wienzeile 38 von 1898 (nur eben auf den Kopf gestellt).

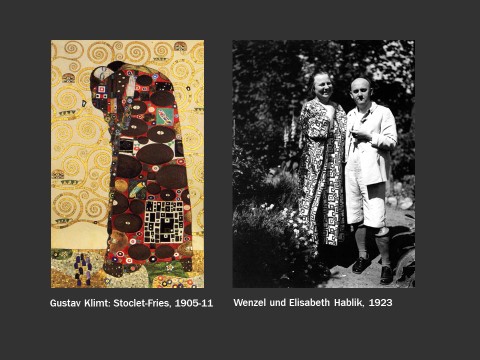

- – sieht man Wienerische Elemente in den Textilarbeiten Hablik-Lindemanns. In der Abbildung unten sieht man links einen Ausschnitt aus dem aus dem sogenannten Stoclet-Fries, entworfen ab 1905 von Gustav Klimt für das Palais Stoclet in Brüssel und realisiert bis 1911 als Mosaik. Rechts sieht man Wenzel Hablik und seine Ehefrau, die Weberin Elisabeth Hablik-Lindemann. Sie trägt einem Umhang aus dem Dekorationsstoff „Irrgarten“, den Hablik 1923 für die Handweberei Hablik-Lindemann entworfen hat und der aus anderen Mäandermustern hervorgegangen ist. Wie man erkennen kann, gibt es bereits links auf dem Gewand von Gustav Klimt ein ganz ähnliches geometrisches Muster, auch der übrige Umhang besteht fast ganz aus freien geometrischen Formen.

Weite Bereiche von Wenzel Habliks Werk sind auf sein Studium in Wien während der Zeit der Wiener Secession und der Wiener Werkstätte zurückzuführen.

Eine lebhafte Diskussion schloss sich an die Präsentation an.

19. September 2024

Führung durch die Ausstellung „Friedel Anderson. Bis jetzt“

Am 19. September trafen sich 15 Mitglieder um 17:30 Uhr zur Führung durch die Friedel Anderson Ausstellung im Wenzel-Hablik-Museum. Leider war Herr Anderson erkrankt und konnte seine Werke nicht – wie geplant – selbst erläutern. Deshalb hat Frau Willems die Mitglieder kenntnisreich durch die großartige Ausstellung geführt und viele Hintergrundinformationen gegeben. Im Anschluss an die Führung gab es wie immer angeregte Gespräche bei einem Glas Wein.

26. bis 27. Juni 2024

Museumsausflug des Fördervereins nach Potsdam

Der diesjährige Museumsausflug des Fördervereins führte bei strahlendem Wetter mit über 30° C nach Potsdam. Zum ersten Mal war es ein Ausflug mit Übernachtung. „In Potsdam treffen prachtvolle Barockfassaden auf einladende Hinterhöfe. Weite Parklandschaften bergen versteckte Paradiese und imposante Schlösser erheben sich aus dem Grün der Stadt. Malerische Badeseen münden in endlose Wassersportreviere und internationale Kunst mischt sich unter lokale Straßenkultur“, hatte uns eine Werbebroschüre versprochen. Und dies konnten wir bei unserer zweitägigen Reise mit 21 Personen auch erleben.

Nach der sechsstündigen Anfahrt – mit einem Zwischenstopp mit belegten Brötchen und Würstchen – starteten wir gleich zu unserer dreistündigen Stadtrundfahrt, die uns durch den historischen Stadtkern und das Holländische Viertel bis zur Glienicker Brücke führte. Wir spazierten zum Schloss Sanssouci und zum Grab des „Alten Fritz“, bestaunten das Neue Palais mit seinen 200 Zimmern, besuchten Schloss Cecilienhof, die historische Stätte der Potsdamer Konferenz und fuhren auf dem Weg zur Russischen Kolonie Alexandrowka mit seinen Blockhausgebäuden an vielen weiteren Sehenswürdigkeiten vorbei. Müde erreichten wir am späten Nachmittag unser schön gelegenes Hotel am Templiner See, wo wir uns nach dem Abendessen am Wasser bei leckeren Getränken entspannen konnten.

Der nächste Tag stand dann ganz im Zeichen der Kunst. Im Museum Barberini erlebten wir bei zwei sehr guten Führungen die umfangreiche Sammlung impressionistischer Gemälde des Museumsgründers Hasso Plattner und konnten uns anschließend auch noch die aktuelle Ausstellung „Modigliani. Moderne Blicke“ ansehen. Das Barberini Museum befindet sich im rekonstruierten klassizistisch-barocken Palast Barberini, dessen architektonisches Vorbild und Namensgeber der Palazzo Barberini in Rom ist.

Das Mittagessen im Wirtshaus zur Pfaueninsel gegenüber der Pfaueninsel mussten wir aufgrund eines Schauers leider im Haus einnehmen. Bei dem anschließenden Besuch der Liebermann-Villa am Wannsee, dem ehemaligen Sommerhaus des Malers Max Liebermann (1847-1935), strahlte die Sonne aber wieder. Das heutige Kunstmuseum mit dem denkmalgeschützten Garten erinnert mit vielen Gemälden und Erinnerungsstücken an die Geschichte der Familie Liebermann. Der entzückende Garten stand wie zu Liebermanns Zeiten in voller Blütenpracht und gilt als führendes Beispiel der europäischen Reformgartenbewegung.

Nach den wunderbaren sonnigen, heißen Tagen in Potsdam erfolgte die Rückfahrt bei stürmischem und regnerischem Wetter. Trotzdem konnten wir noch eine gemütliche Kaffee- und Kuchenpause am Bus einlegen und uns über das Erlebte austauschen. Insgesamt war es trotz der langen Anfahrt eine schöne, erlebnisreiche Reise, die von Frau Teifke und Herrn Zanner gut vorbereitet wurde.

20. Juni 2024

1. Kunsttreff mit Kunstwerk des Monats „Großer Falke“

Bei der Reihe „Kunstwerk des Monats“ soll ein ausgewähltes Werk von Wenzel Hablik genauer in den Blick genommen werden, kunsthistorisch erklärt werden und ein gemeinsames Gespräch in Gang kommen. Warum lohnt es sich, sich mit Kunst auseinanderzusetzen? Und was hat Kunst mit jedem einzelnen von uns zu tun?

Die stellvertretende Museumsleiterin Janina Willems M.A. erzählte mitreißend von der Entstehung und Bedeutung des Werks „Großer Falke“. 1923 schuf Wenzel Hablik die Metallplastik Großer Falke. Sie gibt die die Gestalt eines Falken in abstrahierter, geometrisierter Form wieder. Prismatisch abgeknickte, scharfkantige Flächen aus Messing- und Kupferblech bilden Krallen, Flügel, Schwanz und Brustkorb des Tieres. Die Kanten, wo die Metallbleche gefaltet oder zusammengelötet wurden, evozieren in Verbindung mit der glatten, glänzenden Oberflächenbeschaffenheit Dynamik und Bewegung. Die Bewegungslinien des Unterkörpers werden vom Schwung des Halses und dem Kopf des Falken mit charakteristisch hakenförmig nach unten gebogenen Oberschnabel gebrochen. Ritzungen in der Materialoberfläche am Hals, Kopf und Schweif deuten das Federkleid in der ansonsten glatt polierten Oberfläche an. Die Zierfigur aus Messingblech erinnert an die frühkubistische Plastik eines Alexandr Archipenko, der die kubistische Geometrisierung der Form von der Malerei in die Plastik übertrug. Der Falke war ein Lieblingsmotiv des Künstlers. Das Motiv findet sich sowohl in seinem Textildesign, seiner Grafik und Malerei als auch auf dem eigenen Grabstein. Hablik wählt ihn auf einem eigenen Exlibris zum ‚Wappentier‘, da er sich wohl – seiner Reiselust folgend – selbst als Wanderfalken sah. Die Kunsthandwerkerin Liane Haarbrücker fertigt die Metallarbeit nach Habliks Entwürfen an.

Es war an dem Abend sehr interessant, dass auch Habliks Originalentwürfe zum „Großer Falke“ gezeigt wurden. Eine lebhafte Diskussion schloss sich an die Präsentation an.

6. Juni 2024

Vortrag „Kubismus und Kristallismus“

Vortragsveranstaltung des Fördervereins im Wenzel Hablik Museum mit dem Thema „Kubismus und Kristallismus“.

Pablo Picasso und Georges Braque sind die Begründer des Kubismus. Es wurde dargestellt, daß die Kubisten untersuchen, was man mit Körpern malerisch machen kann. Dabei wird ein Gegenstand aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und diese verschiedenen Perspektiven zusammen auf die Leinwand gebracht. Körper werden in ihre Grundformen zerlegt und dann kubistisch neu zusammengefügt.

Auch der Kristallismus setzt sich mit den Körpern auseinander. Aber diese Auseinandersetzung ist stärker inhaltlicher Natur. Es gab kurz nach der vorletzten Jahrhundertwende eine Mal- und Architekturbewegung, die man Kristallismus nennen kann. Dazu gehören als Maler z.B. Paul Klee, Lyonel Feininger und als Architekten die Mitglieder der Gläsernen Kette, die den Kristall als „Sinnbild neuen Lebens“ und als Symbol einer neuen Architektur nehmen. Diese Bewegung hat ihre Ursprünge in der Romantik. Der Kristallismus geht davon aus, daß die Natur in den kristallinen Formen auch ihr produktives Wesen offenbart. Habliks künstlerisches Programm, „die Natur nicht nachzuahmen, sondern es ihr gleich zu tun“ und damit zur Erkenntnis der Natur vorzudringen, gründet sich auf dem Gedanken einer Ähnlichkeit der schöpferischer Kraft der Natur und der schöpferischen Kraft des Künstlers. Der Kristall wird dann auch zur Inspiration für eine utopische Architektur.

Bei dem Bild Habliks „Kristallbau in Berglandschaft“ von 1903 handelt sich um eine aquarellierte Bleistiftzeichnung. Sie zeigt eine kristalline Architektur in einem steil abfallenden Gebirgsmassiv. Sie zeigt einen Baukörper, der mit der unregelmäßigen Vieleckigkeit seiner Wände und den aus schrägen Dreiecksflächen gebildeten Dächern Bergkristallen gleicht. Vieleckigkeit ist übrigens ein Merkmal gotischer Architektur. Der Kristallbau wächst aus dem Felsgestein empor. Man sieht gotische Fenster und Schießscharten. Der Bau wird von einer kleinen Kristallspitze bekrönt, die eine symbolhafte Ausstrahlung hat. Die gewaltige Größe dieser Kristallburg zeigt einen visionären Bau. Die architektonischen Elemente stellen weder schon Gegebenes dar noch sind sie ein herkömmlicher architektonischer Entwurf. Die Richtung des Bildes verweist klar ins Symbolische; hier erscheinen nicht nur zukünftige Bauten, hier wird die Zukunft selbst gebaut.

Eine lebhafte Frage- und Antwortsitzung schloß sich dem Vortrag an.

30. Mai 2024

Film: Meine Zeit mit Cézanne

Am Donnerstag, 30. Mai 2024 zeigte der Förderverein der Wenzel-Hablik-Stiftung in Kooperation mit dem Filmclub M.1 in Hohenlockstedt die Filmbiografie „Meine Zeit mit Cézanne“. Mit beeindruckenden und detailgetreuen Bildern der Originalschauplätze erzählt der Film von der lebenslangen Freundschaft zweier bedeutender europäischer Künstler und wird zum Porträt einer gesamten Epoche. Sie inspirierten sich, stritten sich und fanden sich doch immer wieder: Paul Cézanne, der Maler und Émile Zola, der Schriftsteller. Beide arbeiteten wie Besessene auf der Suche nach Perfektion und Anerkennung. Der eine hatte Geld, Ruhm und gesellschaftliches Ansehen, der andere nichts außer sich selbst. Mit ihren gigantischen Lebenswerken gehören Zola und der Cézanne zu den wichtigen Akteuren der französischen Kulturgeschichte. Weniger bekannt ist die tiefe Freundschaft, die die beiden Künstler ein Leben lang verband.

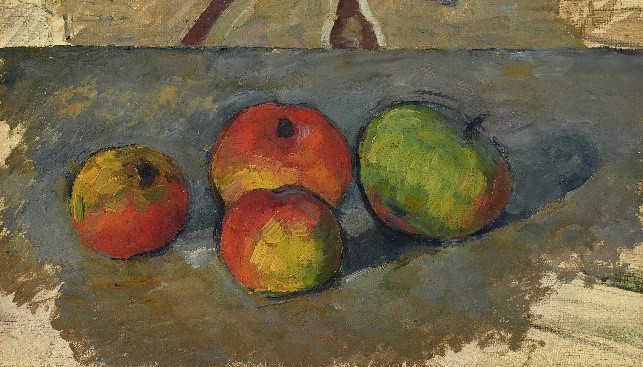

Der Filmabend fand regen Zuspruch. Vor Beginn des Films wurde der Maler Cézanne kurz vorgestellt: Cézannes Malerei wurde lange nicht verstanden und akzeptiert und das führte zu seiner recht dramatischen Lebensgeschichte. Das ist oft das Schicksal von Menschen, die etwas ganz Neues machen. Und Cézanne war ein sehr eigenwilliger Charakter. Paul Cézanne wurde im Jahr 1839 in Aix-en-Provence geboren und starb 1906 auch dort. Dazwischen lag ein bewegtes Künstlerleben. Cézanne begann als Impressionist und entwickelte dann seinen ganz eigenen Stil. Er gilt heute als der Gründervater der modernen Malerei. Erst spät fand Cézanne Anerkennung und Erfolg. Cézanne hat Landschaften, Porträts und vor allem Äpfel gemalt. Hunderte Male. Man kann sich fragen warum? Nun, es ging ihm darum Körper möglichst plastisch darzustellen. Dazu hat er die Zentralperspektive abgeschafft. Er blickte auf seine Äpfel aus mehreren Perspektiven.